ヘンリー・D・ソロー『ウォールデン』のインド

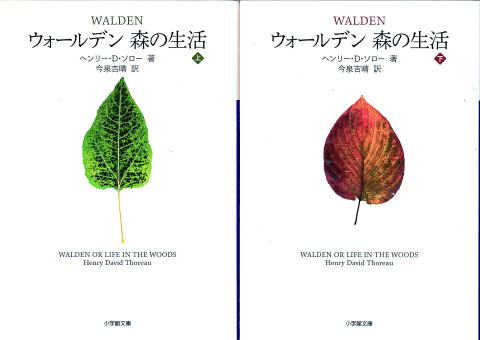

昨年夏、ヘンリー・D・ソロー『ウォールデン 森の生活』(今泉吉晴訳 2016年 小学館)が、文庫になり早速読んでここで紹介しようと文章を書き始めた。結局、下巻を読み終えたのは、木枯らしの吹く寒々とした12月になってしまった。そして、文章が書き上がったのは、年を跨いで春になり、こうしてアップしたのは暑いこの時季になってしまった。この時季に読んで頂くのは、ニュー・イングランドの清涼感に満ちたこの本には、調度良いのかもしれない。

文章の完成が遅くなってしまった大きな理由は、4月に97歳の老母を亡くしたからだった。それに伴いわたし個人の生活に大きな変化が訪れ、身辺がにわかに慌ただしくなったことが原因だ。それでも、どんなに長い書物でも、少しずつでも、読んで行けば何れ巻末に辿り着くものだ。

ソローの『ウォールデン 森の生活』は、文庫本で上下二分冊になるが、大部な書物の趣はない。春に始まり季節の最期冬を描き、春の到来を描く、北米大陸に於ける里山めいた、瑞々しい自然が描き込まれていて、四季の変化も愉しめるこうした本はわたし達日本人には親しむやすいだろう。冬でも夏でも、何時読み始めても同調出来る。わたしは夏に読み始め、冬に読み終え『ウォールデン』と共に1年を終えた。こうした季節の変化に重ね、本を読むことを古い日本人は好んで来たのではないだろうか。現代のわたし達もその血の幾らかは、ひいているのかもしれない。

*

そもそも始まりは、東京の八月、暑さは自然インドのことを思い起こさせた。暑い八月-年々夏が暑くなる-また新たにヘンリー・D・ソロー『ウォールデン 森の生活』小学館)が、文庫本に加わった。実は、この本がインドと浅からぬ縁-と言うと言い過ぎか-のあることは、これまで-わたしの知る限りと言っておこう-言及されたことがない。インド数寄のわたしとしては、そのことに就いて触れておきたくなった。

暑い八月と言う時期にソローの『ウォールデン』が文庫本になったのには、避暑地や涼しげなカフェで読むのに最適な内容だからだろう。そして季節が秋になれば、登山を始めハイキング、ウオーキングの本格シーズンになる。この本はアウトドア活動の原典と言っても過言じゃない本だ。しかし『ウォールデン』は、別にアウトドア・スポーツを奨励する様な本でも、読むのに時季を選ぶ様な本ではない。

恐らく皆さん、細かなことまでお話ししなくとも、ソローの『ウォールデン』と言う本がどんな本かご存じのはずだ。今回、新しく文庫化された、今泉吉晴訳の『ウォールデン』は、訳者が動物学者とあって、イラストで動物をはじめ野鳥、植物に就いて細かい注が施されている。また、文庫化するに就いて、訳者はソローの日記を読み返し、日記からの引用箇所も丁寧に記るしている。こう見れば確かに避暑地で読む本としてや、秋のウオーキングに持ってこいの、ナチュラリスト向き『ウォールデン』になってはいる。わたしとしては、果たしてそう言う本だろうか、と思っているのだ。

この訳『ウォールデン』を加えることで、わたしのところに『ウォールデン』の文庫本は、四種目になった。良い機会なので、先程申し上げた様に、ソローの『ウォールデン』とインドの関わりに就いて語って置きたくなったのだ。

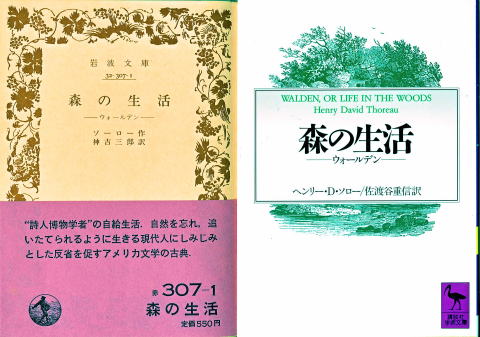

わたしが初めてソローの『ウォールデン 森の生活』を読んだのは、神吉三郎訳の岩波文庫版(1981年第5版)だ。一体、どういう興味や目的でこの文庫本を読もうと思ったのか、今では全く記憶がない。ただ、文庫の出版年-奥付の年号-からして、80年代の半ば頃に読んだと思うのだ。最初のインド旅行から帰ってのことだったことは分かっている。神吉訳を読んだ同じ時期、やはり岩波文庫になっているW.H.ハドスン『はるかな国とおい昔』や『ラプラタの博物学者』を読んだ記憶もある。そこから、個人的に何らかの自然志向があったのだと思っている。

その後1991年、別の出版社(講談社学術文庫版)から、佐渡谷重信訳『ウォールデン』が出た。直ぐ、この文庫版も読んだ。この訳は、如何にも英米文学的な訳文で、注と年譜が付属し、成人勉学者向きの文庫になっていた-何と言っても1200円の文庫本だ、最も近年は千円を超える文庫本も珍しくなくなってしまった-。この時点で佐渡谷版を読んだのは『ウォールデン』と言う本と、著者のソローへ関心が高まって読んだのだった。

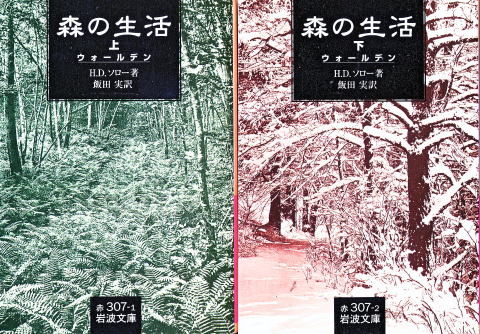

そして1995年、岩波文庫で飯田実による『ウォールデン』の新訳版上・下二巻が刊行される。この新訳も、わたしは早速読んでいる。飯田実の新訳では、旧岩波版が本文に入れ込んだ注記を、詳しく巻末にまとめて付し、ソローが文中で引用する世界の古典に就いても、適宜解説が付されていて分かりやすいのだ。また、訳文もこなれていて読みやすい文章になっている。

ソローの『ウォールデン』は、上記以外の訳者によっても、単行本が数種刊行されている。わたしは、最初に文庫本で『ウォールデン』読み出したことを切っ掛けにして『ウォールデン』が文庫本になれば、ともかく読んでおこうと思っているのだ。

他に文庫本で読めるソローの本と言えば、岩波文庫に『市民としての反抗』(富田彬訳 1981年7刷)、また『メインの森』(小野和人訳 1994年 講談社学術文庫)が出版されている。『市民としての反抗』は現在岩波文庫では、飯田訳の新版が出ているが、どうした分けか、飯田訳新版は、未だ持っていない。

この際だから、わたしのところにある、ソローに関する単行本も上げておこう。『アメリカ古典文庫-4 H.D.ソロー』(亀井俊介解説 1977年 研究社)、この本には、日記の抜粋や「野生のりんご」、黒人奴隷問題への批判「ジョン・ブラウン大尉を弁護して」の他『市民としての反抗』に集録された文章も採り入れ、アメリカ文学に於けるソローの位置を解説した一冊。

他に、エリオット・ポーターの写真を添えた『野生にこそ世界の救い』(酒本雅之訳 1982年 森林書房)がある。エリオット・ポーターは、日本でもネイチャー・フォトグラファーとして知られている。元々生化学者だったが、趣味の写真がアルフレッド・スティーグリッツに認められ、写真家になったと、本の解説にある。この写真集は、ポーター自身がソローの様々な文章から引用し、自らの写真と共にまとめた写真にソローの文章を添えた本だ。もとの本は、アメリカの自然保護団体シェラ・クラブから出版された。その書籍の日本版なのだ。

そして『ザ・リバー』(ダドリ・C・ラント編 真崎義博訳 1993年 宝島社)は、ソローの川に関する文章をセレクトした本で、訳者の真崎には既に『ウォールデン』の翻訳もある。抜粋した文章をまとめた本と言うことで、きちんと読んでいない。

最期に岩波文庫の訳者によるソローの紀行『コッド岬 海辺の生活』(飯田実訳 1993年 工作舎)が翻訳されている。この本は、ソローの紀行と言うこともあるが、わたし達には、殆ど知られていない土地に関する珍しい本で、なかなか渋い内容の本と言える。

こう見て来ると、ソローの研究や知ることは別にすれば、一応読むに不自由は無くなって来た。更に近年はソローに関する書籍まで、多数出版される様になっている。わたしとしては、ソローと言えば何より『ウォールデン』と言うことになるので、新しい訳が文庫になるのを機会に読み返し、思いを新たにする良い機会にしている。

『ウォールデン』は、確かにソロー自身が「森の生活」と副題を付けた様に、メイン州の自然と向き合って暮らすことで、精神の独立を確保する生き方の実践を描いた、ナチュラリスティックな本だ。メイン州ウォールデン近郊の自然とそこに暮らす人々と、何よりソロー本人の生活が、綿密に描かれていて、文明や文化から学ぶより、自然から教えを受けることの深さが示されている。土地の自然とそこで暮らす方法、自然の豊かさが語られている。充分、ナチュラリストの本であると言っても、間違ではない。

しかし、わたし個人の思いではあるが、近年『ウォールデン』は、今日わたし達が自然を探求するナチュラリスティックな本とばかりは、言えない印象を抱いている-むしろ、ナチュラリスティックと言えば『メインの森』の方が、それらしい本と言えるかもしれない-。ソローと言う人はわたし達が思う様なナチュラリストとは、些かならず違うのではないかとわたしは思い始めているのだ。

わたしは、長年、ソローのナチュラリスティックな側面に気を取られ、ソローの考え方、思想的面-その中には、アナーキスティックな姿勢がある-には、差ほど重要性を意識しないで来た。特にソローのインド好きを、インド数寄のわたしが、ことさらには重要視しないでもいた。それが、訳者を異にして文庫化される種々の『ウォールデン』を読むに従い、次第にソローは、根性の入ったインド数寄(好き)ではないかと、確信するに至っているのだ。

やはりソローが『ウォールデン』で、インドに関わることをどの様に語っているのか、実際に引用してみよう。読めば、お分かりになるだろう。下巻の後半ウォールデン池の調査を報告する第16章の最期のところだ。

<私の目には、チャールストン、ニューオーリンンズ、そしてマドラス、ボンベイ、カルカッタと、暑さにうだる町の人々がみな、私の井戸で水を飲む姿が映ります。私は朝にに、「バガバッド・ギータ」の途方もない宇宙創生論を読み、その哲学に心を洗われる思いでした。ギーターが編纂された時代は、遙かな過去に属します。そこでは時間も、今よりも悠然と流れていました。それに比べ、私たちが生きる現代の世界と文学の、なんという、小さく卑しいことでしょう。ギーターで語られるインドの哲学は、神々が創る別世界のことと思えるほど素晴らしく、私たちの考え方のはるか彼方にあります。

私はギーターを置き、ギーターの哲学に心を奪われたまま、私の井戸へ水を汲みに出ました。おお、なんと、私はそこでバラモン―ブラフマン、ビシュヌ、インドラの三つの神の僧―の召使いに出会ったのです。バラモンは、今もガンジス川の岸辺の寺で『ヴェーダ』を読み、大木の根元でパンの皮と水差しを手に暮らしています。私はそのバラモンのために水を汲みにやってきた召使いに会いました。私たちふたりのバケツは、同じ井戸の中で触れ合って音を立て、純粋なウォールデン池の水は、良き風を受けてアトランティス、ヘスペリデスと伝説の島を伝い、ハンノーの周航地をたどり、テルナーテ島からティドーレ島へ、そしてペルシャ湾の湾口に至り、インド洋の熱風にうだりながら、かのアレキサンダー大王すら名を耳にしただけで訪れたことのない港々を巡っています。>

上に引用した『ウォールデン』に於けるソローは、自らのインドへの好みを直截に語って揺るがない。この本を読む以上、ソローのインド思想への傾倒を見落としてはならないとわたしが言うのも、ご理解いただけるのではないだろうか。そうは言っても、これまで誰もインドとソローの取り合わせに言及した方はいない-わたしがそう言う本を読んだことがないと言うことなのだ-。唐突の感は免れないもの分かる。インドは、ソローとは容易に結び付かないだろう。ソローは1817年、マサチューセッツ州で産まれ、ボストンで教育を受け、成人してからメイン州辺から一歩も出ることがなかったのだった。当時の北米から見て、インドは遙かに遠い。当時は太平洋の東、日本も遠かった。しかし、インドに比べ日本の方が、感覚的-日米の結びつきと言う点で-今においても近いと言えるかもしれない。

ユーラシア大陸の中程で、東西の文明を循環させる臓器-心臓-の様な、古代的に文明化されたインドと、広大な北米大陸の原野に新しい文化を築こうとするアメリカとでは、文化的に国土が広大と言うことくらいで、他に比較するにも何も、どちらも共通するところが見い出し難い。お互いに縁の薄い、遠い世界と思えないではない気がする。

そんな風に思いながら、もともとアメリカ大陸が、インド航路を拓く目的で航海したアメリゴ・ベスプッチによって、偶然発見(?)された新世界であり、正しく「アメリカ」と言う名称こそ、ベスプッチの名前のアメリゴから由来していることに思い至った。そう思えば話は別だ、と思い直した。もともと、インドへの渇仰、あこがれ、そして欲望がなければ、アメリカ大陸が旧世界と遭遇する悲劇は、また別のかたちをとったかもしれなかったのだ。

ソローの『ウォールデン』には、今日言うところのネイティヴ・アメリカン-インディアン-との出会いが、控えめに描かれている。恐らく、ソローのネイティヴ・アメリカン(インディアン)への親近感は、そのインド好き(数寄)と無関係ではないと思うのは、わたしの穿った見方、考え過ぎだろうか。

と言うのも、伝説の様に言われて来ていることだが、旧大陸からインド目指して、アメリカ大陸に到達した最初の航海者(アメリゴ?)は、初めて出会った現地人を、インド大陸に到達したと誤解して「インド人-インディアン」と呼んだと言う。それがアメリカ大陸の先住民を「インディアン」呼んだ、始めだったと言われているからだ。

『ウォールデン』では、白人ソローが先住民インディアンに対しては、自然のなかで調和的に生きる技術を持った者として、様々な白人と対等に評価している。自然と言うのか、全く拘りがない特別視しない、普通の関係と言うところがむしろ印象的なのだ。そして、ソローが先住民に対し、贖罪の意を表す様な記述は見受けられない。

ソローはそんなことは百も承知で、間違ってインド人と呼ばれる先住民に、最初から強い親近感を抱いていたのではないだろうか。ソローは強烈な奴隷廃止論者で『マサチューセッツ州における奴隷制度』や『ジョン・ブラウン大尉を弁護して』など、論評がある。そんなソローだから白人移民によって土地を負われた先住民へのシンパシーも考えられないではない。

F・ブローデル流の世界史はさておいて、皆さん『ウォールデン』を読んで見れば、ヴァガバッド・ギータ-の様なインド古典の引用をはじめ『アベスタ』や『グリスターン』と言ったペルシャの古典まで、インド-ユーラシア大陸-愛を披瀝する箇所に出くわすはずだ。

見やすい例を挙げれば、今泉訳本上巻154ページを見て頂こう。ソロー自ら<インドの哲学をこよなく愛する私には、主食のひとつとして米を食べて暮らせるとわかったことも、素晴らしい経験でした。>と述懐している。訳者は「こよなく」なんて、なかなか含蓄のあることばをあてている。これなど名訳ではないだろうか。

それとこの箇所は、ソローがインド人が米を主食にしていたことを知っていたことも分る部分だ。わたしがインド人が米を主食にしていると言うのは、近年東京を始め日本各地に出来たインド・レストランの影響だろう。米が主食のわたし達まで、インド人はナンの様なパン類を主食にしていると勘違いをしている人が少なくないからだ。

この様に、夏新たに文庫本になった今泉訳の『ウォールデン』も、読みやすく感じの良い本だ。こうして久々に新しい訳でソローを読み、インド好きに就いて強く思う様になったとも言える。だからこそ、インド好きには気になる箇所がある。今泉訳の上巻で一箇所<ヒンドゥー>を<ヒンズー>と記述している。今は<ヒンズー>とは、言わない。これは極小さな瑕疵で、訳全体に問題が及ぶ分けでは無い。しかし、これまで数種の訳本が世に出ていることから、今更こんな小さな間違いがあることが、インド好きに取っては、落胆させられるところなので、敢えて言わせてもらうことにした。せっかく、ソローが<こよなくインドを愛している>と言っているのだから、なおさらではないかと思うのだ!

確かに、訳者は動物学者なので取り分け自然学的なことや動物に関する翻訳に意を注いだと言うことで、その他に就いては慣例に従っただけなのかもしれない。しかし、飯田訳や佐渡谷訳では<ヒンドゥー>ときちんと記載している。もちろん、現在でも少なからずの翻訳で<ヒンズー>と言う記述を散見することがない分けじゃない。

そう言えば70~80年代、山岳関係の書籍-アジア、ヒマラヤ、インドも当然含まれる-を多数出版していたF社は、どう言う分けかインド関係の書籍でも<ヒンドゥー>を<ヒンズー>と記述して恥じなかった。カタカナの表記によって原語の音の、正確を期すのは難しい。あくまで慣用的な範囲で記述するしかない。だからと言って、書店に並ぶ様な書籍でこの様なことは、翻訳書を発行する出版社の名折れだ。この様などうでも良い様な、愚かな間違には、せめて編集者は、気を付けるべきなのだ。この時季、またしても<ヒンズー>なんて読まされるとは、可成りがっかりさせられたことは言って置きたい。

それからもう一つ、今泉訳上巻第4章「音」323ページで鶏に就いて―<もとはインドに棲む野生のキジだった鶏の… >―と訳された箇所があり、訳者は何も注を付けていない。鶏の起源が何所なのか、動物学者らしいコメントを注で触れて欲しかった。ちなみに、飯田訳は―<かつては野生のインディアン・エリマキライチョウだった… >と訳していて、まるで違うフレーズだ。今泉は訳文の中に注で触れる様な解説を入れ込んでいたのか、どうか。

今泉はシートンの翻訳者としても、著名な動物学者と言うことだ。シートンは英国人だが『オオカミ王ロボ』をはじめ北米大陸の自然を物語った作家、画家であり、そしてナチュラリストとしても-今日余り話題にならなくなってはいるが-文学的に、そして<アウトドアの精神誌>的にも最重要な存在なのだ。

シートンと言えば、戦後内山賢次の翻訳で読まれた時季がある。未だ資材が整わない1950年代末、原書のイラストを移したレイアウトや写真を入れ込んで、熱意のある翻訳-内山賢次訳『シートン全集』全18巻 評論社-を出版している。こうした自然の細部が重要な本や図鑑などだは、動物や植物、自然と学名に関する翻訳は、ただ英語を日本語に置き換えると言う様な分けには、行かないと言われて来た。そうした環境世界の異なる自然に関してからも、翻訳として評価が高かったのだろう。内山賢次訳は、80年代のはじめまで版を改めて本になっている。

そう言う、シートンを敢えて新しく訳している今泉としては、自らの動物学者の専門領域-フィールド-を、北米大陸に限っているのだろうか。日本はともかく、他のアジアや殊にインドは考慮しないことにしたのだろうか。今泉は1940年生まれと文庫のジャケットの袖に書いてある。察するにインドやアジア地域の自然や動物に関して関心を注ぐには、年齢的に遅すぎると諦めておられるのかもしれない。

敢えてこんなことを言うのは、インドは、アフリカと並んで野生動物の豊富に生息する世界だからなのだ。それでも、タイやベトナムなど別なアジア地域と比べてもインドの自然に言及される機会は少ない。今回は詳しく立ち入れないが、多分にインドは旅行し辛いと言う、先入観があるのだと思う。

ソローがインド好きでも、翻訳者には関係ないことだろうか。「それは違うだろう」とわたしは言わざるを得ない。何しろソローは『ウォールデン』の各所で、ヴェーダをはじめヴガヴァッド・ギータなどインドの古典や宗教や思想を引きながら述懐している箇所が少なくないのだ。

そうしたインド古典への言及に就いては、注が解説をしていることは述べた。恐らく、そうした<注>は、ソロー研究の第一人者ウォルター・ハーディング博士による『注釈版ウォールデン』から、日本語翻訳者は『注釈版』を参考に、日本の読者が必要とする<注>を適宜に入れることをしてるのではないかと思う。それぞれ翻訳者は、翻訳者の役割としては、それぞれきちんと仕事をしていることになる。それでも、いやだからこそ翻訳者からソローのインドへの関心をどう思うのか、インド数寄のわたしとしては、知りたいところなのだ。

注の解説を読んでも、岩波版『ウォールデン』の注で解説されている様に、インドの古典哲学的議論の余りに簡易な解説と言うもので、インド古典まで理解することは出来ないし、そこまで望んでいる分けではない。しかし、本文の理解を補う様に、インド古典とソローの関係位は、分かる様に解説してくれるのが<注>の役割の様にも思うのだ。もっとも、それも僅かな<注>では不可能なことにも思える。まして、僅かな<注>を読んだ位では、何故ソローがインド古典に言及するのか、その意図や感覚は、充分に示せないのは仕方がないことかもしれない。しかし、それならそれで、解説で触れても良いのではないかと思うのは、わたしだけだろうか。

ソローの様に北米大陸の自然をインド古典の詩句で歌い上げる様な感覚は、仮に文庫本の『ヴァガバァッド・ギーター』を読んだ位では、わたし達にはソローの切実感と言うのか、彼のリアリティーは、伝わらない。そこから、ソローとインドの取り合わせでは、馴染まない思う方も多いことは、分かる。わたしだって長らくソローを、実際彼と交流のあった、エマソンやホーソンの様に堅く暗いキリスト者のイメージを抱いていた。

大抵の場合ピューリタンなら、聖書やホメロスの『イリアス』『オデッセイア』をはじめ、西欧の古典を引用して語るだろう。勿論、ソローもギリシャ神話にこと寄せて語ることも無いではない。しかし『ウォールデン』を読めば、ギリシャ古典や聖書からの引用も無い分けではないが、ヴェーダ、ヴガヴァッド・ギータにおけるインドの神々にも言及する箇所の方が、ソロー本人の心情溢れる引用と読めるのは、読んで見れば歴然としている。

何度も言ってしつこい様だが、これまで読んで来た『ウォールデン』の訳者解説で、ソローがインドに関する言及を数多くしていることに言及しているものは、無かった。今回の新しい文庫の解説でも言及はされていない。-インドのことを誰も気が付いていない!-インド数寄のわたしとしては、とても気になりだした。

確かに、インドの神話や神々の性格は、同じアジア人でありながら、日本ではギリシャ神話程には、一般的には知られていない。それでも今日、ヴェーダ、ヴガヴァッド・ギータを始め、インドの古典や宗教に関する翻訳、関連の書籍を含め、日本でも多数出版されている。今やヴェーダからヴガヴァッド・ギータまで、わたし達は文庫本で読むことが出来るのだ。

恐らく、ソローの翻訳者たちも専門外のヴェーダやヴガヴァッド・ギータなど、座右においておられると考えるのだがどうだろう。最も廉価な文庫本で古典を読んで、その世界が簡単に分かれば、世話はない。読者もソローのインドに関することばを読んで<注>を参照したとして、ソローに言わんとするところが正確に-具体的かつ「しみじみ」-分かるかと言えば、遙かに遠いだろう。アメリカのメイン辺の自然を扱う<ナチュラリストの本>と言った、常識的な内容に照らし、インドに関わる箇所は、深く立ち入らないで、読み飛ばすばこととになるもの分からないではない。インド数寄のわたしも、これまで差ほど気にせず読み通して来たのだ。偉そうなことを言う積もりでこんなことを書いているのではないのだ。

既に申し上げたが『ウォールデン』の各文庫版は、インドに関する言及にも<注>を付けて、丁寧に対応している。恐らく各訳書とも『注釈版』の注を適宜採用、踏襲しているのではないかと言うことは、既に申し上げた。注があれば、最小限の情報で、一応読書の流れは途切れずに済む。言うまでもなく、<注>は、極めて簡易で、当該のインド古典に関する理解までには、至らない。それでも、無いより遙かに良い。インド関係に限らず、他のことでもしばし考えてみれば、案外分からないことの方が多いものだ。「分かること-解りやすい」と「面白い」と、そして「良い本」であることは、皆別々なことがらだ。分からないから「良い本」だってあって良いのだ。

インドの古典に限らないが、思想的なことは実際何度かインドの地を踏んだことがあっても、実地と書物では全く別物で、書物にあることは、専門知識が無ければ分かり辛い。

現在、わたしは『ヴァガバァッド・ギーター』(上村勝彦訳 1992年 岩波文庫)を座右に置いてこの文章を書いている。文庫版の『ギータ』は、これまた注の多い本で、本文を読むためには、やはり注が頼りにせざるを得ない。だからと言って、注によって理解が進む分けではない。わたし達にとっても、そしてもともと分かりやすい書物ではないのだろう。そう言う分けで、文庫版『ヴァガバァッド・ギーター』は、注や訳者の解説を含めても、300ページに満たない薄めの文庫だが、とても侮れない本なのだ。

この『ヴァガバァッド・ギーター』を読んで行くと、後に仏教やジャイナ教、そしてヒンドゥー教を産んで行く、深いインドの宗教性と言うものが、どうにか、そこはかとなく、-そう言う宗教があると言うことが-理解出来ない分けではない。

これまで、日本人のわたし達はインドと言うと、どうしても仏教の影響で憶測することが多かった。現在、同じ仏教でもインドのと日本では、同じ仏教とは言えなくなっているのは、ご存じだろう。わたし達の仏教は、中国-シルクロード-や朝鮮半島を経由することによって、随分と変化して来た仏教なのだ。仏教を産みながら、仏教とは違うインドがあることを知って欲しいのだ。

そう言えば思い出した。わたしが初期のインド旅でから帰って、間もなくのことだ。帰還報告に先輩編集者を訪ねると、インドへ行くに就いては「やはり、岩波文庫の仏典を読んで行ったんだろう」と、真面目に言われたことがある。わたしは、一瞬「?」となった。やや間が空いて、岩波文庫の「仏典」とはどんな本か、分かった。

その「仏典」とは、中村元博士がパーリ語原典から翻訳した仏典のことで『ブッダのことば-スッタニパータ-』(1958年)『ブッダの真理のことば 感興のことば』(1978年)の2冊だ。そして、わたしはインドから帰ってからこの2冊を読んだのだった。この2冊は、現在でも一般的に読まれ、文庫本としてもロングセラーとなっているので、ご存じの方も多いはずだ。

普通仏典-お経-と言えば『般若心経』や『法華経』があるが、それらは中国を経由し漢訳され日本に伝来した仏典で、文庫に集録された同経は、漢訳から日本語に訳されている。岩波文庫の『般若心経 金剛般若経』(中村元 紀野一義 共訳)では、本文の上に漢文に音訳-お経として読む為の分-が付き、下に漢文を文語調に翻訳されたテクストが置かれ、次いで同箇所の現代語訳が付されている。

『ブッダのことば』『ブッダの真理のことば 感興のことば』続いて、同文庫には『ブッダ最後の旅-大パリニッバーナ経-』(1980年)『仏弟子の告白 テーラガーター-』(1982年)『尼僧の告白-テーリーガーター-』(1982年)『神々との対話-サンユッタ・ニカーヤ Ⅰ』『悪魔との対話-サンユッタ・ニカーヤ Ⅱ』(どちらも1986年)が加わった。これらの仏典は、現代語訳の本文と注が付され、仏教の経典を読むと言うより、インドに於けるゴータマ・ブッダの人間的な教えや、初期仏教のあり方を説いた本で、宗教性や複雑化した教理とは一線を劃していると言うか、古代-仏教が隆盛していた時代のインド民衆の姿を偲ぶことが出来るものなのだ。

最も民衆と言っても、明らかに仏教教団に布施が出来る裕福な上層階級と新興富裕層が中心で、古代と言っても、普段思い浮かべる様な原始的な世界ではないことも分かる。仏教の隆盛な古代インドでは、商業や貿易など産業や都市化が進んでいたことが伺えて、インドを知る一助になる本だ。仏典-これ自体、とても面白い本だ-を読むことで、古いインドを知ることも現代のインドを考える一助にはなると思った。

ヒンドゥー教はどうか。古代インドでは、古代インドでアショーカ王による国家統一と共に原始仏教が広がる。次いで、仏教が衰退しヒンドゥー教が大衆に広がって行く。何時の間にかわたしの中には、より現世利益に傾いた-堕落した-宗教としてのヒンドゥー教と言うイメージが、刷り込まれる。それは、仏教関係の書物の多くが仏教が世俗化し、ヒンドゥー教に吸収されたと言った記述があるからだ。わたしも始めてインドに行った際、ヒンドゥー教が得体の知れない宗教に感じられ、寺院などに足を踏み入れることなど考えられない時期があったことも思い出す。

岩波文庫の上村訳『ヴァガバァッド・ギータ』は、インド古典だが仏教とは一線を劃した、ヒンドゥー教の教えを説いた本だ。文庫では「自己」にわざわざ「アートマン」とルビを振ったり、注を多数施し、インドの複雑な宗教哲学やヨーガの内容を分かりやすく説き明かしている。

それでもと言うのか、そのためか、クリュシナがアルジュナに語ることばは、哲学的議論の様になってしまい、哲学書を読んでいる様な感覚になって来ることは、否めない。岩波版は270ページ、本文は142ページで、後は注と解説だ。読もうと思えば幾らでもないページ数だ。それでも、本文と注記された宗教、哲学的な解説を読みながらだと、聴き慣れないことばがつづき、抽象的な内容の難解な本に思えて来ないではないのだ。

わたしは『ヴァガバァッド・ギーター』を読んでいて、若い頃憶えた「梵我一如」と言うことばを思い起こした。「梵」とは漢語でブラフマンを言い「我」はアートマンのことなのだ。梵我一如とは、ブラフマンとアートマンは、一つのものなのだ、と言うことの様だ。些か、通俗神秘主義的に言えば「神がわたしなのか、わたしが神なのか、確と識別出来ない」と言う境地だ。古来から、インドの宗教哲学、インド思想はそうした神秘性を放つ領域だった。こうした自己と他を識別できない宗教的法悦感の起源として、インド思想は関心を持たれて来たのだった。

ある人にとっては、インド思想は、この上なく深い真理と神秘を感じさせる。一方、別な人には、如何にも眉唾-神秘主義-な空々しいペテンめいて感じられることだったりする。

わたしが始めてインドを訪れた70年代後半、インド旅行のツアーを「精神世界の旅」とキャッチ・コピーして売り込んでいた期間があった。今になってみれば、なかなか目の付け所が良いと思っている。正し、仮に「精神世界の旅」と言うツアーに参加してインドに行っても、誰もが精神世界を体験できるかは、分からない。現実のインドは、ディズニー・ワールドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンとは違うからだ。

*

脇道に逸れたので、話をもとに戻そう。わたし達が、例えば東北や北海道、あるいは九州だって何所でも良い、その自然を前に、宮沢賢治や石川啄木の詩や歌、テクストの一節が口をつくかと思えば、そう言うことは、なかなか考えられない。「ことば」は、普段から親しんでいないと、そうやすやすと口をつくものではない。ソローが引用するインド古典は、彼自身が長年親しんで来たものだろう。わたし達にはソローが古典から引用することで、思いを的確に言い得ている様に思える。

そうかと言って、そのインド古典がどんな本かとなれば、<注>だけでは、充分とは言えない。解説などで言及がないのは、ソローの『ウォールデン』は、北米大陸の自然を描いた、ナチュラリスト本だからだと、割り切っているからに相違ない。当然のことだがそもそも訳者は、ソローほどにはインドに関し切実感を共有している分けではない。ともかく「ナチュラリストの本だから… 」と言うことだろう。

また、ソローはインドになど行っていた分けじゃ無い。わざわざ、翻訳者が、ソローの思いを演じてみて、インドの古典など読む程のことはないと思っても別に問題はない分けだ。

しかし、わたしとしては、ソローがわざわざインド古典を引用したのは、深い意味合いがあると思っている。今度、今泉訳『ウォールデン』を読みながら、わたしはソローの<インド思想>に対する関心は、西欧の本に良くあるギリシャ、ローマの古典-西欧の古典-や聖書と比べて遜色ないものと思った。ソローは当時としては異例な大学で教育を受けていた者った。当時、同じ様な高学歴者だからと言って、誰もがそうそうインドの古典を知っていたとは考えがたい。

一つ例を挙げるなら、上巻のなかばで『ハリヴァンサ』-岩波版の『ヴァガバァッド・ギーター』の注によれば『マハーバーラタ』の補遺で5世紀頃成立した<古代インドの叙事詩『マハーバーラタ』の一部をなす哲学的教訓詩>的作品とある-を引用した箇所がある。ソローは『ハリヴァンサ』をフランス語訳で読んでいたと言うのだ。

同じ『ハリヴァンサ』に関して、更に下巻後半「冬の湖」の章で、ソローはフランス語訳から自ら英訳して引用までしている-日本語翻訳版では、当然、日本語で訳されている-。当該箇所のインド古典に関して、一応注記されている。わたし達は、本文と注記により、ソローのインド古典への愛好は、簡単な注で触れる程度で済ますことの出来ない深さがあることに気が付くはずだ。

最も、気が付いたのは良いが、それではわたしが<注>以上に上手く解説出来るかと言えば、それは不可能なのだけれど。今は、ソローがインド好きで普段から書物を通してインドへの共感を抱いていたことを、同じインド好きとして、注意を喚起しておきたいのだ。せっかく翻訳をするのだから、インド古典も文庫本で読めるのだから、専門外と言わず読んでおいて欲しいとおもうのだが、無理なことなのだろうか。

先程申し上げた様に、インドは中国と並び、歴史的に古い国だからだろうか、自然学者はどう言う分けか、余りインドに赴いている様には思えない-好対照なのが、登山家がネパールやパキスタンに、赴いていることだろう-。

インド亜大陸は、確かに酷暑の時季が長く、移動の旅や食事に困難がある。旅を楽しむ気がなく、研究だけが目的の人にとって、インドは辛いだけの世界と言う印象が強いのだろうか。

確かに、インド亜大陸と比較して、北米大陸、特にソローの居住したニュー・イングランド辺は、一年を通じて寒冷な土地言われている。そこは熱帯インドとは対照的に、如何にもクリーンな世界と言う印象がある。そちらの方が、好ましい自然とでも言うのだろうか。インド亜大陸は自然・動物相に関して、アフリカやアマゾンなどとも、ひけを取らない極めて豊かな世界なのだが。

インドは仏教の発祥地、今日良く言われるところのIT先進国だけではないことを、ソローを読みながら自ら思い起こしていたところなのだ。今でもインドでは、デリーの様な都会でも牛が徘徊している。各所にジャングルがあり、象や虎が野生で生息している。インド好きの者は、ガンジス河-ここには川海豚が生息している-の河畔で悠久の思惟に耽る行者-サドゥー-の国と言った文化面だけでなく、インドの豊かな自然に就いても語ることが必要ではないかと、認識を新たにしたところだった。

恐らく、ソローはインドが歴史だけではなく、動物や自然でも特徴的な国だったことを知っていたはずだ。インドへ行って見たいと思わないはずは、なかっただろう。書物でしか知らなかったとしても、賢いソローのことだ、インド世界とインド人を生活の細部でイメージしたはずだ。先住民-インディアン-とコミュニケートしていると、恐らくソローの脳裏の一角には、無意識のうちに出会うことないインドとインド人が重なったはずなのだ。まるで異なる、先住民-インディアン-とインド人-インディアンが、英語では同じと名称で呼ばれていると言うことは、深いところで繋がって行かざるを得ないからだ。

ソローは1817年マサチューセッツ州コンコードで産まれた。コンコードの町は、ボストンから北西に24マイル、当時は人口2000名ほどの町だったと言う。現代から見ればスモール・タウンのコンコードにも関わらず、その頃には既にボストンの都会を嫌った文化人が、そんなスモール・タウンだからだろう、コンコードに移住していたと言うのだから、移住した文化人の意志を思って見ると不思議だ。

文庫本の解説では、ソローに就いて必ず、生粋のピューリタンで「超越主義(トランセンデンタリズム)」を主張するエマソンらとの交流が語られて来た。それは、如何にもアメリカ大陸に渡った初代入植者の「約束の地」に生きると言う、堅い意志が感じられないではない。

わたしはインド亜大陸以外の外国は知らないが、アメリカの友人と話しをしていて、彼はボストンを中心としたニュー・イングランドと言われる土地が、「最も、アメリカ-自国を彼は、‘ステーツ’と言っていた-らしく」好きだと言っていたことを思い出す。

ボストン近郊の土地柄もそうだが、ソローが大学教育を受けた教養人であることも見逃せないことだろう。1823年16歳でハーヴァート大学に入学、1837年20歳で卒業すると、コンコードで小学校の教諭になるものの2週間で止めてしまう。わたしはこんなところ、若いソローの面影に、宮沢賢治-賢治もソローと同じ肺病で亡くなる-や石川啄木-女郎買いと浪費症が治まらなかった-と言う教師の経験を持つ日本の東北出身の詩人二人の姿を、異なる存在にも関わらず、重ねあわせることがある。

それでは『ウォールデン 森の生活』は、どう言う本なのだろう。ソローの『ウォールデン』は、副題に「森の生活」とある様に、ソローが森での生活体験を綴った本と言うことになっている。これまでどの様に読まれて来たのだろう。70年代~80年代、良く読んだG・バシュラールは、引用魔と言うこともあるが、彼の詩学的現象学書で様々な作家の一人としてソローを引用していた。

そう言えば他に、アイルランドの詩人・作家Y.B.Yeats(1865~1939)は、少年時、父親の読む『ウォールデン』に強く影響され、アイルランドの自然に目を醒まされれ、自然の中で生活をおくりたいと思ったと言われている。イエーツは「妖精と哲学者・詩人の国」と言われるアイルランドの人だ。晩年に向かい、次第に神秘主義的な感覚が濃厚になって行った詩人でもある。若い頃、影響した『ウォールデン』のソローが引くインド古典の影響が、イエーツに神秘的な何かを植え付けていたか、いないか興味のあるところでもある。

一般的な『ウォールデン』は、正しく自然の中で文化的に暮らす独自のライフスタイルの提唱し、ソロー自ら実践の詳細を語った本と言ったら、おおよそは言い尽くされて来ている。ソローの様な「文化的な」アウトドアライフの実践を目指す者には、文学的な手引きにもなるだろう。しかし、果たして本当にそうなのだろうか。

もともとソローは、先住民の矢尻など石器の発掘、植物採集・標本作りと、土地の自然学への関心は高かった。そう言う彼が森での生活や体験を語っているので、自然を始め広がりは多様だ。だからと言って、今日わたし達が知るナチュラリストを、志向していたのだろうか。

ソローは、当時としては高学歴だった。アメリカ人だと言うことはあっても、生粋の自然児ではない。もともと文化的な意識の高い教養人だ。その教養のなかに、自然学もあったと言えば分かりやすい。木樵や百姓が自らの生活や体験を書いたと言うのではない。ソローは文化的かつ、自らの教養に照らし、一時「森の生活」を選択し、身に付けた教養から自然を読み取り、記述しているのだろうか。

『ウォールデン』をより思想的に読むなら、自然の豊かさをきめ細かく描きながら、随所で当時の文明化、文化的と言われる都会の生活を批判している。自由な生き方の重要性をしばしば披瀝している。そこから、アナーキーな生き方を実践していたことが解るのだ。

ソローはナチュラリスト志向ではなかったのではないか、と言った。そして、宮沢賢治や石川啄木と面影に重なるところがあるとも言った-もっとも文章自体、似たところは無いのだけれど-。ソローと言う人は、詩や思想を好むが、学校-権威-に属さない、アナーキーないわば「野の教師」の如き存在感がある様に思えないではないからなのだ。

ところで、今回思ったことがある。「森の生活」と言うサブ・タイトルには、何所かインドで言われる生活階梯-アシュラマ-の一つ、林住期(vanaprastha)思い起こさるところがないだろうか。インドでは、人のライフ・サイクルを「学生期」「家住期」「林住期」「遊行期」の4ステージに分ける-詳しくは、『マヌ法典 サンスクリット原典全訳』(渡瀬信之訳 1991年 中公文庫)-。4ステージで言われる林住期とは、家族や家庭、コミュニティーなど人間関係を絶って、一人森の中で瞑想する時期を指している。そう思い合わせるとソローの『ウォールデン』は、東洋的な趣もないではない気がする。一人森の中で暮らすソローは、とてもまめな活動家だが、この活動は一種「行」と言うか、或いはインドのヨーガとして捉えられないことも無い気がして来るのだ。

わたしが以前編集の仕事をしていたことは、何度も申し上げている。仕事の中で戦後に日本に於けるアウトドア・ライターの草分けとも言える故芦澤一洋氏の著作を企画し、刊行することが出来た。その本を完成する過程で、氏には親しくして頂いた時季がある。

そのころ、仕事の件でお目に掛かり、アウトドアや自然に関わらない本の話を交わすことは多くはなかった。それでも、お読みになった本のお話しは愉しかった。芦澤さんなど同じ年代の人は、アウトドア・スポーツと縁のある作家となると、先ずヘミングウェイを挙げるはずだ。芦澤さんもヘミングウェイは良く読んでいらした。

そして何より、芦澤さんは、アメリカ文学と言えば、ジャック・ケラワックが好きだった。ケラワックに関しては、自らの文章で何度も触れているのだ。ソローと言えば、お宅にお邪魔した際、先程挙げた飯田実訳の紀行『コッド岬 海辺の生活』(1993年 工作舎)が机辺にあるのを見ている。それでも、ソローの『ウォールデン』に就いて、わたしが記憶する限り話題に上がることはなかった。今にして思えば、芦澤さんはソローは真面目すぎ、教師の様な発言が真面目過ぎると思っていたかもしれない。

前にも申し上げたことだが、ヘミングウェイもジャック・ケラワックも如何にも男臭い風だが、性格と言うのか精神的には繊細でひ弱だ、文章にはセンチメンタルな述懐が濃厚だ。読者にして観れば、そんなセンチメンタルな女々しい性格だからこそ、愛おしいと言うこともあるものだ。ソローにはセンチメンタルなところは、皆無と言っても良い。どうしてだろう、神と共にある感覚が、ソローを強くしていたとでも言うことだろうか。

1998年、4度目のインド訪問早々、カルカッタでアメリカ人青年とことばを交わす機会があった。その青年は、韓国で英語教師をしていて、休暇を利用してインドへ来ていたと言う。韓国へ戻るための航空券を得るため、カルカッタに出て来たのだそうだ。彼の休暇は、北インドの山岳地帯をトレッキングして来たと言っていた。だからだろう、カルカッタの様な大都会でも、彼はよれよれのトレッキング・パンツ一丁で、見るからに生まれついての山男風だった。

趣味は山歩きやアウトドア・スポーツだと言うので、例えば、フライ・フィッシングはどうか訊いた。すると「あれは、裕福な年配者のやるアウトドア・スポーツなんです」と。また、乗馬はどうか訊いたら「勿論、経験はありますが、ぼくは背が低い-わたしと差ほど変わらない背丈-から、馬にまたぐと足が厳しいくて… 」と言っていた。

彼が大学では哲学をやっていたと言うので、わたしは最期に、ソローの『ウォールデン』をどう思うか訊いた。ところが「あの本やソローは古くさく、退屈だ」と、あっけない応えだった。今思えば、もっと突っ込んで「『ウォールデン』には、インドに関する言及が多数あるけれど、それに就いてどう思う」か、訊いておくべきだった。

今回、新しい翻訳で『ウォールデン』を読んで、ソローのインド古典への深い膾炙-こう言う古い言い方でなく言えばシンパシーと言っても良いだろう-に思いを致した。

そこで、ふと思ったのことがある。それは、60年代後半~70年代カウンター・カルチャーの存在が認識された時代『ウォールデン』に就いては、注目されていなかったことなのだ。試しにセオドア・ローザク(Theodore Roszak)の『対抗文化の思想 若者は何を創りだすか 』(稲見・風間訳 1972年 ダイヤモンド社)と『意識の進化と神秘主義 科学文明を超えて 』(志村正雄訳 1978年 紀伊国屋書店)の二冊を出して見た。今、詳しく紹介出来ないが、セオドア・ローザクは、60年代後半~70年代カウンター・カルチャーのアメリカにおける動向を総括し、積極的に評価した学者だ。この二冊は、わたしの様に60年代後半~70年代に思春期を過ごした者にとり、当時の文化的流行を回顧するのに便利な本になっている。

今この二冊を読むとユングやエリアーデなど、現在ではスタンダードになっている思想家や学者の本も、当時はオカルトがかった非科学的な本と誤解されていたことも分かる。当然の誤解と言えば、60年代後半~70年代初頭は、今では美容体操同然のヨーガ-わたし達に言わせれば、これも大きな誤解だ-や、インド思想を含むアジア思想も「流行のきわも」的神秘主義として捉えられていたものだった。今にして思えばだが、そんな時季にカウンター・カルチャーが発する志向をまとめ、肯定的に評価しているのだ。

そんなとんでも無い無理解が横行していた時季、ローザックの二冊の著作には、ソローのことも『ウォールデン』に就いても、どう言う分けか出てこないのだ。カウンター・カルチャーはインド哲学やヨーガ、日本の禅など積極的に学ぼうとしていたにも関わらず、先駆的な『ウォールデン』を忘れていたのだろうか。余りに身近であると、見落としたり、分からなかったりするものなのだろう。おそらく、ソローが古いタイプのアメリカ人で、ナチュラリストと言った側面から見られていたのだろう。それで、ソローの抱くインド思想への深い共感には、気づかなかったのかもしれない。

更に分からなくしていたのは、60年代後半~70年代欧米のカウンター・カルチャーにある東洋思想への関心・共感と言うものが、当時の日本では-日本もアジアと言うことから-見えにくかったこともある。当時、わたし達も欧米の流行や動向を追うことに意識していて、身近なあるものや伝統的な思想には、それ程関心が無かったことがあった。

今度、今泉訳『ウォールデン 森の生活』を読み始めるや「本を置くを能わず」と言うことば通り、他に読みかけている本を読むことも忘れて、この『ウォールデン』を読み耽ってしまった。

今回、改めて思ったが、この本では過去の経験や日記の記述も盛り込まれ、思想を純化して記述するのではなく、自ら森での生活や体験を語りながら、屈折させて生き方への思いを綴ったユニークな本だと言う印象が強くなったのだ。

既に申した様に、この今泉訳で『ウォールデン』は四種目だ。これまで少なくとも三回、異なる訳者の翻訳で読んで来た分けだ。もっとも、今泉訳直前の飯田実訳岩波文庫が刊行されたのは、1995年のことなので、既に20年経過している。その間、それ程多く読み返した分けじゃ無い。だから、20年振りとは言わないが、久し振りの『ウォールデン』を新しい訳文で読み返したと言うことになる。

この本を別にすれば、異なる訳者で同じタイトルの本を読むことは、希なことだ。この時期、新しい翻訳が出たからと言って、普通なら新訳本まで入手し、読み返すことはなかったと思う。やはり、ソローの『ウォールデン』だからこそのことになるのだ。

2017年 春 マンゴーハ

トップページに戻る